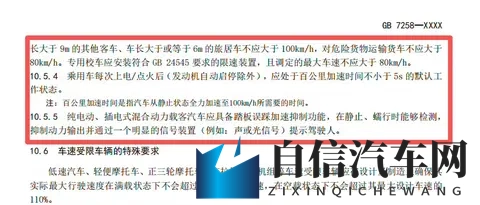

近日,国家标准化管理委员会公示《机动车运行安全技术条件》征求意见稿,公安部针对汽车安全推出多项重磅新规。其中最受关注的条款明确:乘用车每次启动后,默认百公里加速时间(0~100km/h)需不少于5秒,纯电动、插混车型还需配备踏板误踩加速抑制功能。

来源网络

新规围绕四大核心场景构建安全防线。电池安全方面,纯电、插混车型需在150ms内速度变化不小于25km/h或安全气囊展开时,自动切断动力电路。动力电池需具备单体异常监测、预警功能,配备定向泄压通道,车长≥6米的电动客车电池报警后5分钟内不得起火爆炸。

智能驾驶领域,辅助驾驶功能启动前,驾驶人需通过生物识别或账号登录确认完成使用培训。车速超10km/h时,系统需通过手部脱离、视线脱离双重检测,确保驾驶人专注驾驶。行驶中车速超10km/h,驾驶室前部显示屏需关闭娱乐影像和游戏功能,避免分心驾驶。

来源网络

车门与车窗安全也有明确要求。乘用车每个车门需配备机械释放功能的内外把手,电动门把手需搭配机械应急装置。安全气囊展开或电池发生热事件时,非碰撞侧车门应自动解锁,且无需工具即可从外部开启。所有车窗不得张贴镜面反光遮阳膜,前风窗驾驶人视区可见光透射比≥70%,应急窗玻璃厚度≤5毫米且不贴遮阳膜。

这些新规的出台,本质是汽车产业快速发展后的安全补课。近年来,新能源汽车加速性能不断突破,部分车型百公里加速进入3秒内,但随之而来的误踩加速事故频发。数据显示,2024年国内新能源汽车事故中,因加速过快导致的碰撞占比达18%,儿童误触、驾驶人操作失误是主要诱因。

辅助驾驶技术的普及也带来新的安全隐患,部分车主过度依赖智驾系统,双手脱离方向盘、视线偏离路面的情况屡见不鲜。而多屏娱乐、镜面遮阳膜等配置,看似提升舒适性,实则严重分散驾驶注意力,成为道路安全的隐形杀手。车门电子锁故障导致事故后无法逃生的案例,更凸显了机械应急装置的必要性。

来源网络

新规并非否定汽车技术进步,而是通过标准化手段划定安全底线。默认加速限制不影响车企保留高性能模式,驾驶人可在需要时手动切换,既满足日常通勤的安全需求,又不剥夺消费者对动力的追求。辅助驾驶培训要求和驾驶人监测机制,能有效避免"技术依赖症",让智能配置真正成为安全辅助而非风险来源。

车企完全有能力通过技术调整适应新规。特斯拉、比亚迪等品牌可通过软件升级优化驾驶模式,在默认状态下限制动力输出,保留运动模式供用户选择。电子控制系统的精准调校,能实现加速性能与安全的平衡,不会影响车辆整体驾乘体验。

汽车的核心属性始终是交通工具,安全永远是不可逾越的红线。公安部新规的背后,是对每一位交通参与者生命权的敬畏。在汽车智能化、电动化的浪潮中,技术创新不能以牺牲安全为代价,产业发展必须与安全保障同频共振。

来源网络

对于消费者而言,这些规定看似增加了使用约束,实则筑牢了安全防线。少了几分加速的刺激,多了几分出行的安心;少了些许娱乐的便捷,多了些许道路的通畅。这既是对个人安全的负责,也是对他人生命的尊重。

安全无小事,行车需谨慎。新规的落地不仅需要车企的技术适配,更需要每一位驾驶人的理解与配合。你如何看待百公里加速限制?觉得哪些条款最能提升行车安全?欢迎在评论区分享你的观点,一起为更安全的交通环境建言献策!

Copyright © 2025 自信汽车网

网站展示的汽车及品牌信息和数据,是基于互联网大数据及品牌方的公开信息,收集整理客观呈现,仅提供参考使用,不代表网站支持观点;